Hace más de 54.000 años, un grupo de neandertales buscaba refugio en las cuevas del sur de Siberia. Lo que no sabían —y lo que tampoco sabíamos nosotros hasta ahora— es que ese mismo grupo dejaría tras de sí un legado genético capaz de revelar una historia íntima, profundamente humana, que cambiaría nuestra percepción sobre estos antiguos habitantes de Eurasia.

Un equipo internacional liderado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva ha llevado a cabo el mayor estudio genético de neandertales realizado hasta la fecha. El trabajo, publicado en la revista Nature, ha analizado los restos de 13 individuos procedentes de dos yacimientos clave en las montañas del Altái: las cuevas de Chagyrskaya y Okladnikov.

Pero esta no es una investigación más sobre ADN fósil. Por primera vez, los científicos han logrado reconstruir las relaciones familiares dentro de un grupo neandertal, revelando que algunos de esos individuos convivieron al mismo tiempo, compartieron sangre… y probablemente también historias, fuego y comida.

Lo que escondía la cueva

Las cuevas de Chagyrskaya y Okladnikov están situadas a menos de 100 kilómetros de la famosa cueva de Denisova, otro epicentro prehistórico que albergó durante milenios a neandertales, denisovanos y Homo sapiens. Sin embargo, los protagonistas de este nuevo estudio no pertenecen a aquellos primeros grupos. Según los análisis, están más emparentados con los neandertales europeos que con los que habitaron previamente la región.

Durante años, estas cuevas sirvieron como campamentos temporales de caza. Los restos animales hallados allí —principalmente bisontes, caballos e íbices— sugieren que los neandertales usaban estos espacios como puntos estratégicos para seguir las rutas migratorias de sus presas. También se han encontrado miles de herramientas de piedra, muchas de ellas elaboradas con técnicas similares a las utilizadas en Europa Central, lo que refuerza la hipótesis de un posible desplazamiento o conexión cultural entre ambas regiones.

Pero entre huesos de animales y utensilios olvidados, los investigadores encontraron algo mucho más valioso: fragmentos de huesos y dientes humanos. Algunos, al analizarlos, revelaron un nivel de conservación del ADN excepcional. Y ahí es donde empieza la historia.

El retrato genético de una familia

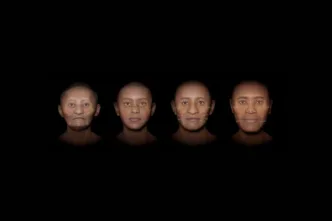

De los 17 restos analizados, 13 correspondían a individuos diferentes: 7 hombres y 6 mujeres, con edades que oscilaban entre la infancia y la edad adulta. Lo que sorprendió a los científicos no fue solo el número, sino el nivel de parentesco entre ellos.

Uno de los hallazgos más notables fue el de un padre y su hija adolescente, identificados gracias a la similitud de sus secuencias genéticas. También se encontró un niño que compartía parentesco de segundo grado con una mujer adulta —posiblemente su tía, abuela o prima— y otros vínculos que permiten afirmar que estos individuos formaban parte de una misma comunidad familiar.

Estos descubrimientos no son menores: hasta ahora, los restos neandertales encontrados en distintas partes de Eurasia eran difíciles de contextualizar. Eran piezas sueltas. Por el contrario, este estudio ofrece un retrato colectivo, una especie de fotografía genética en la que podemos ver a un grupo convivir, reproducirse y probablemente morir juntos.

Y lo más importante: todos parecen haber vivido en el mismo periodo de tiempo, lo que refuerza la hipótesis de que compartían un modo de vida organizado y cercano.

Uno de los datos más reveladores del estudio es la bajísima diversidad genética encontrada en los restos. Los investigadores observaron largos tramos de homocigosidad —zonas del genoma con información idéntica de ambos progenitores— en varios de los individuos. Esto suele ser señal de reproducción entre personas emparentadas, algo habitual en poblaciones muy pequeñas.

Según las estimaciones, la comunidad estaba compuesta por no más de 20 personas. Para ponerlo en perspectiva: esa cifra es inferior a la de una clase de colegio actual. Aún así, estos grupos lograban sobrevivir en condiciones extremas, cazando animales grandes, fabricando herramientas complejas y transmitiendo conocimientos de generación en generación.

Comparando estos datos con los de otras especies, los científicos encontraron similitudes sorprendentes con grupos de gorilas de montaña, una especie actual altamente endogámica debido a su reducido tamaño poblacional.

Migraciones femeninas y sociedades patrilocales

Pero el estudio va más allá del parentesco. Al analizar el ADN mitocondrial —que se transmite exclusivamente por vía materna— y compararlo con el ADN del cromosoma Y —heredado de padre a hijo—, los científicos descubrieron que la diversidad genética era mucho mayor en el linaje materno.

¿La explicación más plausible? Que las mujeres se desplazaban entre comunidades, mientras que los hombres permanecían en el grupo en el que nacieron. Esta estructura, conocida como patrilocalidad, es común en muchas sociedades humanas históricas y actuales.

Este patrón migratorio sugiere que, aunque los grupos eran pequeños y genéticamente cerrados, mantenían conexiones con otras comunidades cercanas. Las mujeres, al moverse entre grupos, actuaban como puente genético y social, llevando nuevas líneas maternas y, posiblemente, también nuevas ideas, rituales o saberes.

Dado lo cerca que se encuentran estas cuevas de la cueva de Denisova —hogar de los enigmáticos denisovanos—, los investigadores quisieron comprobar si existían signos de mezcla genética reciente entre ambas especies.

La respuesta fue clara: no hay evidencia de cruce con denisovanos en los últimos 20.000 años previos a la muerte de estos individuos. Aunque en épocas anteriores sí se han documentado casos de hibridación entre neandertales y denisovanos, este grupo concreto parece haber vivido de forma relativamente aislada en ese tramo final de la existencia neandertal.

Lo que nos dicen… sobre nosotros

Este estudio no solo llena un vacío en la historia evolutiva, sino que acerca a los neandertales a nuestra propia experiencia humana. Lejos de la imagen del ser primitivo y solitario, lo que aparece aquí es una comunidad real, una familia con estructuras, afectos y vínculos tan profundos como los nuestros.

Vivían en pequeños grupos, cuidaban a sus hijos, compartían herramientas, enfrentaban juntos las dificultades del entorno… y las mujeres, como tantas veces en la historia humana, tejían los lazos invisibles que unían a diferentes comunidades.

Los datos genéticos no pueden decirnos cómo era su lenguaje, si tenían rituales funerarios o cómo sonaban sus risas, pero sí nos muestran algo esencial: que vivían juntos, y que importaban los unos a los otros.

Referencias

- Skov, L., Peyrégne, S., Popli, D. et al. Genetic insights into the social organization of Neanderthals. Nature 610, 519–525 (2022). DOI:10.1038/s41586-022-05283-y