Vivimos rodeados de papeles. O, peor aún, de documentos digitales que imitan papeles. En cualquier oficina pública, ventanilla privada, trámite laboral o gestión absurda del día a día, uno tiene la sensación de haber caído en un engranaje que gira solo para triturar el tiempo de la gente. Hoy todo debe acreditarse, registrarse, justificarse, cargarse en una plataforma lenta, enviarse con copia a varias instancias que jamás responderán. A un lugar desconocido donde nadie nunca leerá lo que enviamos. Y, cuando llega la respuesta, suele ser que falta un sello, una firma, un código, una casilla que nadie sabía que existía. Ni siquiera la persona —o cosa— que te lo pide.

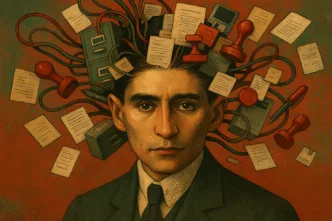

Uno despierta cada mañana con la sospecha de que alguien —no se sabe quién— nos vigila, nos evalúa, nos pide más papeles porque sí. Kafka abrió El proceso (1925)con una frase que anticipa nuestra época como si la hubiera visto:

«Alguien debía estar mintiendo sobre Josef K., él sabía que no había hecho nada malo, pero una mañana fue detenido»

Detenidos es exactamente como estamos todos: sujetos a un sistema de trámites que actúa sin explicación, sin lógica y sin rostro. Nadie sabe quién manda, pero todos acatan. Nadie sabe por qué se piden tantos documentos, pero todos los rellenan. Nadie entiende el sentido, pero el mecanismo continúa.

En Kafka, lo indignante no es solo la detención, sino la respuesta de los agentes: la pura indiferencia administrativa. Cuando K. pregunta por qué lo arrestan, la respuesta es un espejo perfecto del diálogo eterno en cualquier ventanilla:

«No respondemos a preguntas como ésa»

Publicidad

Esta frase debería estar grabada en el frontispicio de todas las instituciones modernas.

Un sistema que existe para mantenerse vivo

El absurdo no radica en la complejidad, sino en la falta de sentido. El tribunal de Kafka nunca explica nada, pero exige obediencia absoluta. Uno de los personajes lo afirma con una claridad desoladora:

«El tribunal no olvida nada»

Y, sin embargo, esa memoria perfecta no se traduce en eficacia, sino en una actividad permanente que no conduce a ninguna parte. El expediente sigue, pasa arriba y abajo, «de un lado a otro»

Sin que nada cambie salvo la angustia del acusado (o de la persona que está sumergido en un proceso administrativo random).

Quien haya tratado con una administración moderna reconocerá esta sensación inmediatamente:

- Todo se mueve sin moverse.

- Todo se tramita sin resolverse.

- Todo se registra sin comprenderse.

El proceso no tiene finalidad: la finalidad es el proceso.

La vida normal atrapada en trámites interminables

En la novela, K. intenta continuar con su trabajo, tener una vida, avanzar. Pero el juicio, siempre invisible e inaprensible, lo persigue incluso en su oficina. Se pregunta si puede seguir trabajando mientras su expediente avanza por rincones oscuros del tribunal:

«¿Debía dejar que la gente entrara a verle y negociar con ellos en un momento como éste? […] ¿Y es probable que alguien en el banco, al juzgar su trabajo, tuviera en cuenta su peculiar situación? Nadie y nunca.»

La burocracia moderna nos coloca exactamente en ese punto: el trámite se convierte en un segundo empleo que compite contra la vida real. Nadie considera el desgaste que implica. Nadie compensa el tiempo perdido. Nadie reconoce la energía mental invertida en “rellenar cosas”.

El ciudadano contemporáneo vive en una doble existencia: la de su vida real y la de su vida administrativa. Y la segunda suele comerse a la primera.

El momento en que la burocracia se vuelve trinchera: la educación

Y aquí, a mitad del camino, aparece uno de los ámbitos donde la maquinaria es más despiadada: la educación. Allí donde deberíamos encontrar espacios de humanidad, libertad, pensamiento, imaginación y conversación, encontramos pantallas, informes, rúbricas, plataformas y justificaciones infinitas.

Educar debería ser mirar a los niños, mirarlos por dentro, cada segundo, cada uno de sus «procesos internos», para acompañarlos. Pero hemos construido un sistema donde se mira más al formulario que al alumno. Donde importa más el registro que el aprendizaje. Donde un docente pasa horas documentando lo que ha hecho… en lugar de hacerlo.

Kafka anticipó este desgaste emocional con precisión quirúrgica. Hay un momento en el que K., agotado, confiesa:

«Lo único que podía ofrecerle alguna orientación eran los papeles»

¿No es ese el retrato del profesor contemporáneo? Papeles. Formularios. Evidencias. Informes que nadie lee. Decisiones basadas más en lo que “entra en la plataforma” que en lo que necesitan los niños.

Y, aun así, igual que en el tribunal, los documentos jamás se extravían, aunque nadie los use:

«Nunca se pierde ningún documento»

Publicidad

Nadie los pierde, nadie los consulta, pero todos deben existir. Un acto de fe colectiva.

¿O se pierden? Porque 2025 ha sido el año del espejo incómodo: el año en que descubrimos que toda esa montaña burocrática puede desaparecer en un segundo, engullida por un apagón digital. Y entonces, cuando las plataformas se quedan mudas y los servidores de algún edificio anónimo en California dejan de parpadear, comprendemos la ironía más amarga: no tenemos ni las evidencias que acumulábamos obsesivamente ni el calor humano que deberíamos haber dado mientras las rellenábamos. Hemos invertido años en producir documentos que ocupaban gigas y que no miraban a ningún niño. Y, al final, ni los documentos ni los niños recibieron lo que merecían.

Antes era el fuego, ahora el apagón

Cuando Kafka escribió El proceso nadie podía imaginar el mundo digital en el que vivimos. Pero el paralelismo es tan obvio que casi da vértigo. En 1925, si ardía la iglesia donde te habían bautizado, corrías el riesgo de evaporarte del registro civil, de quedar reducido a humo documental. No habías existido nunca para el mundo. Hoy no necesitamos fuego para desaparecer: basta un apagón. Un corte eléctrico es suficiente para que no puedas comprar una barra de pan, demostrar quién eres o acceder a tu propio dinero. El siglo XXI no quema tus papeles: desenchufa tu existencia.

Por eso urge recuperar algo que hemos perdido sin darnos cuenta: la pluralidad de caminos, la capacidad de seguir viviendo aunque una plataforma caiga, aunque un servidor se congele, aunque Silicon Valley estornude. Necesitamos sistemas redundantes, humanos y analógicos, no por nostalgia, sino por sentido común. Porque depender de una única red no es eficiencia: es vulnerabilidad. Y la burocracia moderna, que prometía orden, nos ha hecho frágiles como nunca.

La trampa de la falsa libertad

Uno de los pasajes más brillantes del libro es cuando el pintor explica a K. la diferencia entre la “absolución absoluta” y la “absolución aparente”. Podría aplicarse palabra por palabra a cualquier funcionario que te dice “ya está todo solucionado”, pero luego resulta que no:

«Nada ha cambiado […] es igual de probable que el acusado vaya a casa después de haber sido absuelto y encuentre a alguien allí esperando para volver a detenerlo»

Es justo lo que ocurre cuando, tras resolver un trámite, descubres que en realidad falta otro. O una actualización. O una validación. O un requisito nuevo. El proceso nunca termina. Y, de hecho, Kafka lo dice sin rodeos:

«El juicio siempre vuelve a empezar»

Cambie usted “juicio” por cualquier trámite moderno, y ya tiene la metáfora completa.

Un sistema que nos infantiliza

Los policías del primer capítulo se comportan como funcionarios que, a la vez, son indiferentes y paternalistas. Cuando K. intenta pedir explicaciones, le reprochan su actitud:

«Por la forma en que te comportas, es peor que un niño»

Publicidad

El ciudadano contemporáneo es tratado igual: infantilizado, corregido, reprendido. “Ha marcado la casilla equivocada”. “No ha adjuntado el fichero correcto”. “Debe rellenar de nuevo el formulario, esta vez en ordenador”. No importa que los sistemas sean confusos, contradictorios o inútiles: si hay error, es siempre tu culpa.

Esto no es literatura: es diagnóstico

Kafka no inventó un mundo absurdo: lo describió. Narró la estructura invisible que, cien años después, nos gobierna con mayor poder que nunca. Hoy vivimos más conectados, más controlados y más registrados que ningún personaje de su tiempo. Y seguimos atrapados en la misma ironía trágica: creemos que el trámite es un medio, cuando en realidad es el fin.

Y, sin embargo, en medio de este laberinto, aún queda espacio para la rebeldía. Una rebeldía silenciosa: trabajar con dignidad, cuidar a los demás, mirar a los niños, defender el tiempo propio, hacer bien las cosas aunque el sistema no lo facilite.

Kafka nos avisó. Hace cien años. Literalmente. Pero, como siempre, no le hicimos caso.