Durante décadas, el misterio de Gran Pajatén ha fascinado a arqueólogos, viajeros y curiosos. Envuelto por la espesura del Parque Nacional del Río Abiseo, en la región San Martín del Perú, este antiguo complejo de la civilización Chachapoya ha sido tanto un ícono de la arqueología andina como un enigma. Pero ahora, por primera vez desde los años ochenta, una campaña científica sin precedentes ha logrado iluminar zonas completamente inexploradas del sitio. El resultado: más de 100 estructuras hasta ahora desconocidas han sido identificadas, duplicando con creces el número de edificaciones previamente registradas y desafiando nuestras ideas sobre cómo vivieron, se organizaron y se conectaron los llamados “guerreros del bosque nuboso”.

El hallazgo fue dado a conocer oficialmente por el World Monuments Fund (WMF) hace apenas unos días, mediante un comunicado de prensa desde Lima. A lo largo de tres años —entre 2022 y 2024— su equipo en Perú lideró un ambicioso proyecto que combinó exploración sobre el terreno, conservación patrimonial y las últimas tecnologías en documentación arqueológica.

Esta intervención ha marcado un punto de inflexión para el conocimiento sobre los Chachapoya, una civilización que prosperó entre los siglos VII y XVI en los Andes nororientales del Perú, y cuya complejidad territorial empieza apenas a vislumbrarse.

Un hallazgo que reconfigura el mapa arqueológico andino

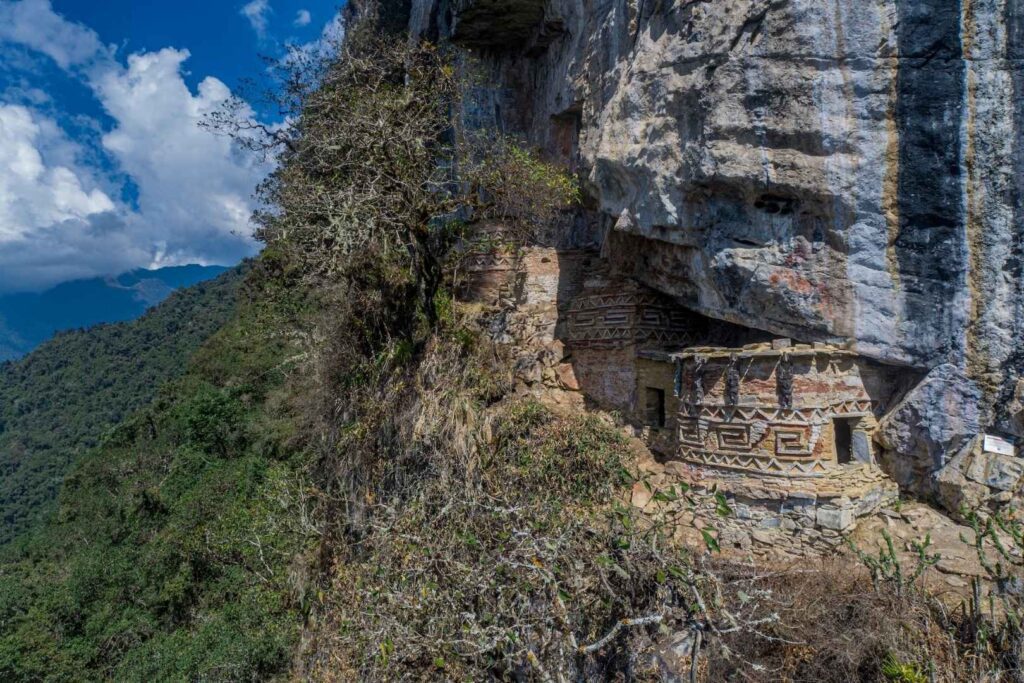

Durante mucho tiempo, Gran Pajatén fue interpretado como un asentamiento aislado, posiblemente ceremonial y remoto. Las primeras excavaciones de los años 60 y 80 revelaron estructuras impresionantes decoradas con frisos y mosaicos de piedra, pero una gran parte del sitio permanecía sepultada bajo una espesa capa de vegetación tropical.

Hoy, gracias al uso de escáneres LiDAR aéreos y terrestres, fotogrametría y cartografía topográfica, los arqueólogos han podido «ver» lo que estaba oculto bajo el dosel selvático sin dañar el ecosistema del parque, que es también Patrimonio Mixto de la Humanidad según la UNESCO.

El nuevo plano generado a partir de estas herramientas digitales ha revelado que Gran Pajatén no era un asentamiento aislado, sino un nodo clave dentro de una red territorial mucho más extensa y articulada. Las más de 100 nuevas estructuras descubiertas forman parte de un sistema urbano complejo que se conecta mediante caminos prehispánicos con otros sitios Chachapoyas como La Playa, Los Pinchudos y Las Papayas. Esta red sugiere un grado de planificación, dominio del entorno y comunicación regional que hasta ahora no se había atribuido a esta cultura.

Los Chachapoya, maestros de la altura y del camuflaje

La civilización Chachapoya habitó una de las regiones más difíciles de los Andes: una franja de montaña cubierta por bosques tropicales, entre los 2.000 y 3.000 metros de altitud. Sus poblaciones levantaron edificaciones circulares en piedra, decoradas con motivos geométricos y figuras humanas, en lugares abruptos, inaccesibles y frecuentemente rodeados de abismos. Además de su conocida resistencia frente al imperio incaico —a quien finalmente se sometieron en el siglo XV—, los Chachapoya destacan por su capacidad de camuflar sus asentamientos dentro del paisaje.

Gran Pajatén, ubicado sobre una cresta con vistas al valle del río Montecristo, simboliza este vínculo entre naturaleza, arquitectura y espiritualidad. Las nuevas estructuras identificadas refuerzan la hipótesis de que el sitio no era solo ceremonial, sino también administrativo y residencial, con zonas diferenciadas y posiblemente habitadas por distintas élites o clanes. La distribución espacial, la monumentalidad de algunas edificaciones y su conexión visual con otros puntos del paisaje refuerzan su carácter simbólico y estratégico.

Lo más sorprendente de esta intervención es cómo se ha realizado: sin necesidad de tocar ni alterar físicamente las estructuras, los especialistas lograron un mapeo tridimensional con un nivel de detalle milimétrico. Se trata del levantamiento cartográfico más preciso realizado hasta ahora en un sitio Chachapoya. Además, se intervino cuidadosamente una de las estructuras principales del complejo, donde se estabilizaron muros, se reforzaron escaleras y se restauraron secciones del perímetro usando una mezcla especial de arcilla, diseñada para preservar la autenticidad del monumento sin alterar su estructura original.

La conservación de este tipo de sitios implica un equilibrio delicado: cualquier acción que afecte el ecosistema del Parque Nacional del Río Abiseo puede poner en riesgo tanto la biodiversidad como el patrimonio arqueológico. Por ello, Gran Pajatén sigue cerrado al turismo convencional. Sin embargo, los nuevos avances permitirán que el público general explore sus secretos de otra manera: visitas virtuales inmersivas, exposiciones digitales y modelos interactivos permitirán recorrer los frisos, mosaicos y edificaciones desde cualquier lugar del mundo.

El inicio de una nueva era para el estudio de los Chachapoya

El descubrimiento de más de 100 estructuras no es solo un golpe de efecto visual o numérico. Lo importante es lo que implica: se trata de la primera gran expansión del conocimiento sobre Gran Pajatén en casi 40 años. Y, según los investigadores, apenas se ha procesado el 10% de la información registrada mediante LiDAR. Lo que está emergiendo es el retrato de una civilización que supo dominar un entorno extremo, conectar puntos distantes a través de caminos ocultos y edificar no solo ciudades, sino paisajes culturales completos.

El potencial para los próximos años es enorme. La comunidad arqueológica ahora enfrenta preguntas que hasta hace poco parecían imposibles: ¿cómo se abastecían estos centros en regiones tan remotas? ¿Qué motivó a los Chachapoya a establecerse en lugares tan inaccesibles? ¿Qué tipo de relaciones sociales y económicas tejían entre sí? Las respuestas, en parte, ya empiezan a perfilarse.

Mientras tanto, una exposición en el Museo de Arte de Lima (MALI), abierta hasta el 18 de junio, ofrece al público una oportunidad única para conocer este hallazgo histórico a través de fotografías, modelos digitales y testimonios del equipo investigador. No se trata solo de una vitrina más en un museo: es una invitación a revisar lo que creíamos saber sobre los Andes prehispánicos.