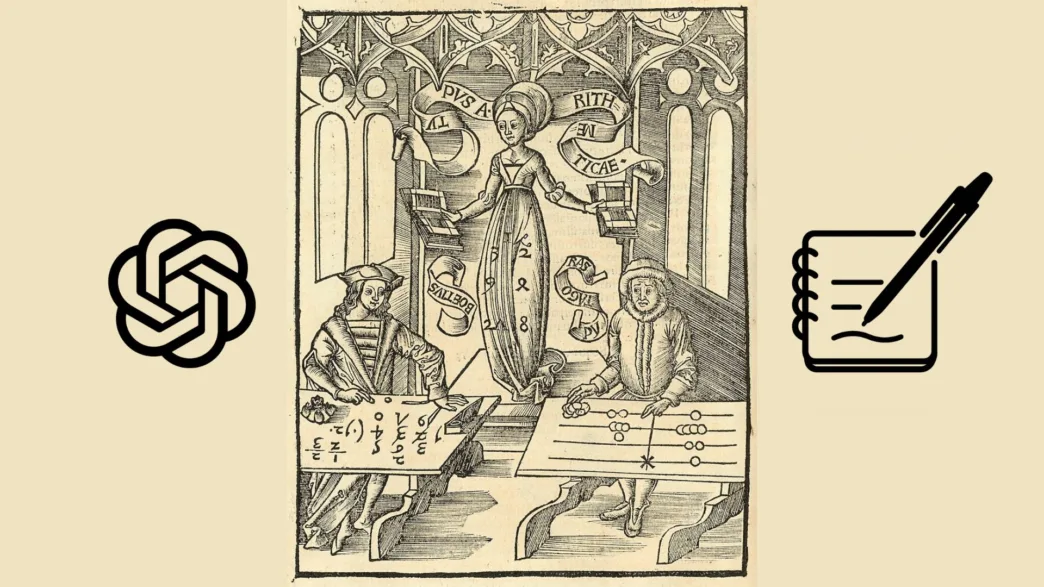

A comienzos del siglo XVI, Europa vivía un momento de transformación profunda. Las ideas renacentistas, impulsadas por el redescubrimiento del saber clásico y el florecimiento de las universidades, se abrían paso entre los vestigios de una Edad Media que aún mantenía firmes muchas de sus estructuras. En este contexto de cambio, el conocimiento matemático se convirtió en uno de los campos donde se libró una batalla cultural que no solo enfrentaba técnicas distintas, sino visiones opuestas del mundo. El grabado conocido como «Algorists vs. Abacists«, publicado en 1503 en la obra Margarita Philosophica de Gregor Reisch, es un testimonio visual de ese conflicto.

La imagen muestra a tres figuras centrales. A la izquierda, un hombre vestido con ropas elegantes escribe números en una tabla. Usa símbolos que hoy nos resultan familiares: dígitos del 0 al 9, colocados con cierto orden, como si realizara una operación. A la derecha, otro hombre, de apariencia más sobria y con expresión algo preocupada, manipula fichas sobre un ábaco, un instrumento que había sido durante siglos la herramienta esencial de cálculo en Europa. En el centro, una figura femenina los observa desde lo alto. Es una personificación de la Aritmética, representada como una mujer sabia que sostiene dos cajas, una para cada contendiente, y que actúa como árbitro entre ambos sistemas.

Este grabado no es simplemente una ilustración didáctica. Representa una pugna intelectual que atravesó toda Europa entre los siglos XIII y XVI: la que enfrentó a los llamados algoristas, defensores de la numeración indoarábiga y del cálculo escrito, frente a los abacistas, partidarios del ábaco y del sistema de numeración romano. Aunque pueda parecer hoy una discusión técnica, en realidad reflejaba un cambio mucho más profundo, uno que afectaba al comercio, a la educación, al pensamiento científico y, en última instancia, a la forma misma de entender los números.

Del cálculo manual al pensamiento abstracto

El término “algorista” proviene del nombre del matemático persa Al-Juarismi, cuya obra sobre el sistema decimal y los métodos de cálculo fue traducida al latín en el siglo XII. En ella se introducía a los lectores europeos al uso de los dígitos del 1 al 9, y a un sistema posicional que permitía operaciones complejas con gran precisión. Frente al sistema romano, que no ofrecía esa flexibilidad, la numeración indoarábiga abría un mundo nuevo. Sin embargo, no todo el mundo estaba dispuesto a abrazarlo.

Durante siglos, el ábaco había sido el instrumento de confianza para cálculos cotidianos. Comerciantes, cambistas y burócratas dominaban su uso con habilidad. El método era rápido, visual, y no requería saber leer ni escribir cifras: bastaba con mover fichas en un tablero. En cambio, los algoristas proponían algo más abstracto y más exigente: aprender a escribir números, memorizar reglas, seguir algoritmos paso a paso. Lo que ofrecían no era tanto una herramienta práctica como una forma nueva de concebir las matemáticas.

La resistencia fue notable. Ciudades italianas como Florencia y Pisa prohibieron durante un tiempo el uso de la numeración indoarábiga en documentos oficiales, alegando su posible uso fraudulento. En los gremios de mercaderes y en las escuelas de cálculo, los defensores del ábaco veían a los algoristas como intrusos académicos que venían a reemplazar un saber útil por una teoría incomprensible. En realidad, el fondo del conflicto no era solo técnico, sino también social y generacional: los viejos métodos, aprendidos en la práctica, se enfrentaban a una nueva alfabetización matemática.

Un espejo del Renacimiento en miniatura

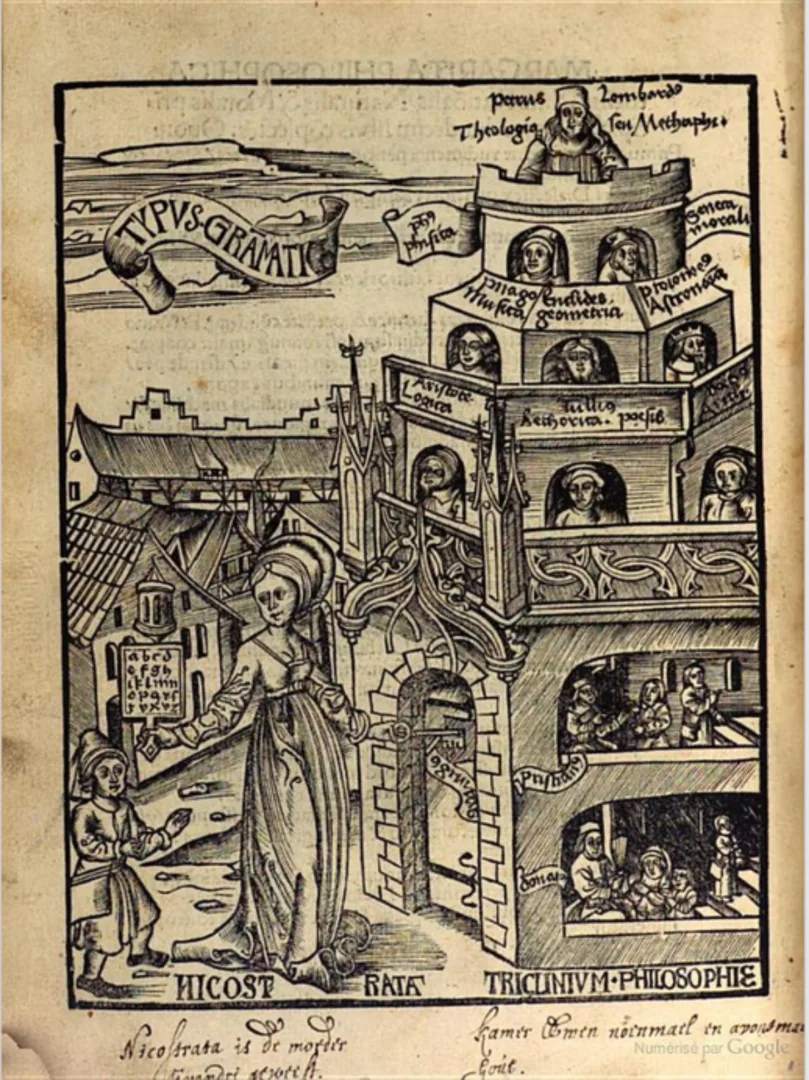

La Margarita Philosophica de Gregor Reisch se publicó en 1503 como una especie de enciclopedia humanista destinada a estudiantes. En ella, el autor cartujo alemán reunió los saberes básicos que debía dominar un universitario de su tiempo: desde gramática y retórica hasta astronomía y música. Doce libros que conformaron la primera enciclopedia impresa que reunía todos los saberes. En este contexto, el capítulo dedicado a la aritmética no era menor, pues la matemática empezaba a ocupar un lugar central en el pensamiento científico renacentista.

El grabado que ilustra el enfrentamiento entre algoristas y abacistas aparece justo en ese capítulo, y resume visualmente una tensión que llevaba siglos gestándose. La Aritmética, representada como figura femenina, no toma partido de forma explícita: sostiene en equilibrio dos libros, como si ofreciera a cada contendiente los recursos de su método. Pero el diseño mismo de la imagen, con el algorista vestido de forma refinada y trabajando con claridad sobre el papel, sugiere una inclinación hacia la modernidad del cálculo escrito.

No es solo una escena simbólica. En ella se concentra el tránsito de una cultura basada en lo oral, en lo tangible y lo artesanal, hacia otra sustentada en lo escrito, lo racional y lo abstracto. Ese cambio era típico del Renacimiento: una época donde la recuperación del saber antiguo iba de la mano de nuevas formas de organización del conocimiento. La escritura de los números, y su enseñanza en escuelas, marcaría un antes y un después no solo para las matemáticas, sino para la contabilidad, la navegación, la arquitectura y, en definitiva, para el desarrollo científico de Europa.

Una victoria lenta, pero decisiva

La aritmética algorista no se impuso de la noche a la mañana. Durante décadas, los dos sistemas convivieron en los bancos de las escuelas de cálculo y en los libros de contabilidad. Algunos comerciantes usaban ambos: el ábaco para las operaciones rápidas del día a día, el cálculo escrito para los registros más complejos. Pero poco a poco, el método algorista fue ganando terreno. La invención de la imprenta, que permitía difundir tablas y manuales con facilidad, ayudó enormemente. También lo hizo la expansión del sistema bancario y la necesidad de llevar registros precisos.

El sistema decimal, basado en una escritura clara y ordenada, resultó ser más adecuado para un mundo que empezaba a pensar en términos de proporciones, tasas de interés, estadísticas y medidas precisas. A medida que el cálculo pasaba de las manos al papel, la figura del abacista se fue desdibujando, reemplazada por escribas y contables entrenados en aritmética. El nuevo método permitía generalizar operaciones, enseñar reglas, resolver ecuaciones. En resumen, preparaba el terreno para las matemáticas modernas.

El duelo entre el algorista y el abacista fue más que una disputa técnica. Fue una batalla silenciosa por el control del conocimiento, por cómo se enseña, se transmite y se aplica. Y aunque el papel y el símbolo ganaron, no conviene olvidar el valor de la experiencia manual, la intuición visual y la sabiduría acumulada en siglos de práctica. La historia de las matemáticas, como la del grabado, es también una historia de encuentros, de tensiones fértiles y de caminos que convergen.

ChatGPT: Una disputa antigua con ecos actuales

Aunque a simple vista parezca un episodio remoto, el enfrentamiento entre algoristas y abacistas guarda sorprendentes paralelismos con debates contemporáneos. Hoy, muchas personas sienten una mezcla de fascinación y recelo ante herramientas como ChatGPT, que prometen transformar la forma en que escribimos, aprendemos y resolvemos problemas. La reacción que provoca esta tecnología recuerda, en parte, al desconcierto que generó la introducción de la numeración indoarábiga en la Europa medieval.

Entonces como ahora, una innovación técnica altera rutinas asentadas, pone en entredicho saberes tradicionales y genera inquietud sobre el futuro. El abacista temía perder su oficio, quedar desplazado por un sistema que parecía frío, abstracto, ajeno. Hoy, algunos docentes, profesionales o escritores temen que la inteligencia artificial automatice procesos creativos, sustituya el pensamiento crítico o trivialice el esfuerzo intelectual.

Pero la historia del grabado de Reisch ofrece una lección valiosa: los cambios profundos no solo eliminan herramientas antiguas, también transforman lo que entendemos por conocimiento. El sistema algorista no destruyó el cálculo; lo reformuló y lo amplió. Algo parecido ocurre con la inteligencia artificial: no se trata de aceptar o rechazar la herramienta en bloque, sino de repensar cómo encaja en nuestras prácticas, qué tipo de habilidades fomenta y cuáles debemos seguir cultivando.

En el fondo, lo que inquieta no es tanto la tecnología como la pérdida de control sobre los procesos. La inteligencia artificial plantea una pregunta radical: ¿quién decide cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo creamos? La respuesta no está escrita, pero la historia nos recuerda que cada revolución del conocimiento requiere un esfuerzo colectivo para entenderla, adaptarla y, si es necesario, cuestionarla. Tal vez la figura de la Aritmética en el grabado, serena y mediadora, nos inspire a buscar ese equilibrio también en nuestros días.