Hoy lo conocemos como una joya del buceo y un laboratorio natural de biodiversidad marina, pero hace poco más de seis millones de años, el Mar Rojo no era un mar. Era un desierto. Un lugar desolado, cubierto por cristales de sal y polvo seco, sin rastro de vida. Lo que parecía un océano eterno fue, por un breve instante geológico, una cuenca muerta.

Una nueva investigación liderada por geólogos del Instituto KAUST ha sacado a la luz este capítulo casi desconocido de la historia natural de nuestro planeta. Mediante el análisis de capas geológicas, imágenes sísmicas del subsuelo y la datación de microfósiles, el equipo ha logrado reconstruir con precisión el momento en el que el Mar Rojo se secó por completo y fue luego arrasado por una gigantesca inundación procedente del océano Índico.

Este evento, uno de los más extremos jamás documentados en el registro geológico, no solo reconfiguró el paisaje marino de la región, sino que también reseteó su ecosistema y cambió para siempre su conexión con el resto del planeta.

La gran desconexión

Para entender este fenómeno hay que retroceder decenas de millones de años. El Mar Rojo no existía como tal. Era una grieta joven abierta por la separación de la placa africana y la arábiga. Con el tiempo, esta fisura se fue ensanchando y acumulando agua procedente del Mediterráneo. Pero todo cambió cuando, por razones aún debatidas, esa conexión se interrumpió.

Al cerrarse el paso norte, la cuenca quedó atrapada entre dos mundos. Sin aportes suficientes de agua nueva, y bajo un clima cada vez más árido, comenzó a evaporarse. A diferencia del Mediterráneo, que vivió un proceso similar durante la llamada Crisis de Salinidad del Mesiniense, el Mar Rojo se volvió aún más extremo: no solo acumuló capas de sal de varios kilómetros de grosor, sino que terminó completamente seco.

Los datos geológicos muestran que esta etapa no fue un mero descenso del nivel del mar, sino una desecación total. El fondo marino quedó expuesto al aire libre, las estructuras de sal fueron erosionadas por el viento, y lo que antes era un entorno submarino se transformó en una vasta llanura agrietada, similar a los salares actuales.

Un rugido desde el sur

Pero la historia no termina en el polvo. Al sur del Mar Rojo, una barrera volcánica —formada por las Islas Hanish y el estrecho de Bab el-Mandeb— separaba la cuenca del océano Índico. Durante miles de años, esta muralla natural contuvo las aguas. Hasta que un día, ya hace unos 6,2 millones de años, algo cambió.

Un aumento del nivel del mar, un debilitamiento tectónico o simplemente el empuje implacable del océano: lo cierto es que el Índico rompió la presa. Lo hizo con tal violencia que esculpió un cañón submarino de 320 kilómetros de largo, todavía visible hoy en las profundidades del sur del Mar Rojo.

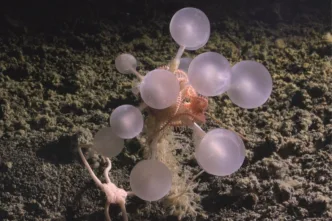

El agua entró como una avalancha líquida, cubriendo en muy poco tiempo el antiguo desierto salino. El mar muerto volvió a la vida. Las capas de sedimento que se depositaron tras esta riada muestran un regreso inmediato de condiciones marinas normales, con la aparición de corales, foraminíferos y organismos pelágicos.

Este fenómeno, similar en cierto modo al famoso «Diluvio Zancliense» que volvió a llenar el Mediterráneo, sucedió casi un millón de años antes. Y con una peculiaridad: mientras el Mediterráneo se llenó desde el Atlántico, el Mar Rojo lo hizo desde el sur, estableciendo por primera vez una conexión estable con el Índico.

Los investigadores han encontrado la firma de este evento en una superficie que han bautizado como «S-reflector»: una capa sísmica que marca un cambio radical en la composición del subsuelo. Bajo ella, estructuras de sal deformadas y capas de anhidrita. Encima, sedimentos marinos ricos en fósiles.

Esa línea representa el antes y el después. En algunas zonas, los datos sísmicos revelan que la erosión arrancó hasta un kilómetro de grosor de sedimentos anteriores. Como si una rasadora geológica hubiera barrido el fondo marino antes de que el agua lo cubriera de nuevo.

La datación de los fósiles y la composición isotópica de los sedimentos sitúan el momento de la inundación en los 6,2 millones de años atrás, justo antes del fin del Mioceno. En términos geológicos, fue un reinicio total. Y en apenas 100.000 años —una fracción de segundo a escala terrestre— el Mar Rojo volvió a ser un mar.

Un mar que sigue creciendo

Hoy, el Mar Rojo es un lugar único. Su fondo continúa expandiéndose, sus márgenes están llenos de volcanes activos, y sus aguas albergan algunos de los arrecifes más resistentes al cambio climático. Pero bajo su superficie aún duerme la memoria de aquel cataclismo.

Los geólogos consideran que este mar es una ventana al futuro de los océanos. En él se puede observar cómo nacen las cuencas oceánicas, cómo se acumulan gigantescas capas de sal y cómo el planeta responde ante desconexiones e inundaciones masivas.

Más allá del interés académico, la historia del Mar Rojo también nos recuerda una verdad más profunda: la Tierra cambia. A veces poco a poco. Otras veces, de forma abrupta. Lugares que parecen eternos pueden desaparecer. Y ecosistemas enteros pueden ser borrados o devueltos a la vida por una simple fisura.

Referencias

- Pensa, T., Huertas, A.D. & Afifi, A.M. Desiccation of the Red Sea basin at the start of the Messinian salinity crisis was followed by major erosion and reflooding from the Indian Ocean. Commun Earth Environ 6, 649 (2025). DOI:10.1038/s43247-025-02642-1