En la costa norte de Israel, frente al azul sereno del Mediterráneo, un pequeño promontorio rocoso ha resultado ser el epicentro de una industria que, en la antigüedad, estaba reservada a reyes, sacerdotes y emperadores. Su nombre: Tel Shiqmona. Su tesoro: la púrpura real. Este tinte, que durante siglos simbolizó poder, riqueza y divinidad, se producía aquí en cantidades y con una complejidad técnica que hasta ahora no tenía comparación conocida en todo el mundo antiguo.

El hallazgo ha sido calificado como una auténtica revelación histórica. Lo que parecía un asentamiento costero sin puerto ni función comercial relevante, ha resultado ser el corazón de un sistema industrial sofisticado, cuya actividad se extendió durante más de cinco siglos, entre el 1100 y el 600 a.C., en plena Edad del Hierro. Y no hablamos de una manufactura artesanal. Lo que se ha descubierto en Tel Shiqmona es, sencillamente, la única instalación de producción de púrpura antigua a escala industrial jamás documentada.

El lujo convertido en alquimia

Para entender el valor de este descubrimiento hay que remontarse a los tiempos en los que el color púrpura no era simplemente una elección estética. En el mundo antiguo, era una declaración de estatus. Las túnicas teñidas con la famosa púrpura de Tiro —también llamada púrpura real o argamán— solo estaban al alcance de las élites. En algunos imperios, su uso estaba reservado por ley a la realeza. En Roma, portar este color sin autorización imperial podía ser castigado con la muerte.

Lo sorprendente es que este tinte no provenía de plantas ni minerales, sino de un animal marino: el caracol murex. Su secreción, inicialmente verdosa, adquiría su tono púrpura intenso tras un complejo proceso de oxidación al contacto con el aire. Para obtener apenas unos gramos del pigmento, se necesitaban miles de moluscos, lo que elevaba su precio a cotas astronómicas. Se ha calculado que un kilo de púrpura podía valer más que su equivalente en oro.

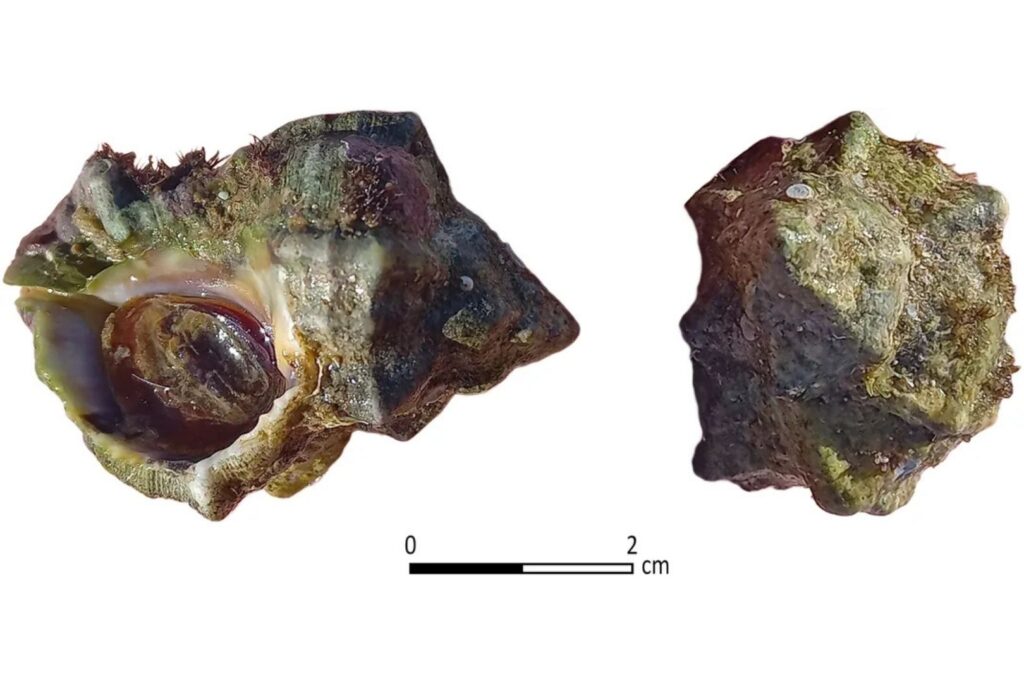

En Tel Shiqmona, los arqueólogos han encontrado los restos de esta alquimia cromática en pleno funcionamiento: más de 170 objetos asociados a la producción del tinte, entre ellos gigantescas tinajas de cerámica, herramientas de piedra teñidas de púrpura y, sobre todo, montañas de conchas de murex machacadas.

Lo más llamativo es que muchas de estas vasijas, de más de un metro de altura y capacidad para unos 350 litros, presentan una banda púrpura interna, prueba del contacto prolongado con el tinte durante su elaboración.

Un centro industrial olvidado por siglos

Aunque los primeros indicios de que en Tel Shiqmona se producía púrpura datan de excavaciones realizadas en los años 60, no fue hasta hace pocos años cuando un nuevo análisis del material recuperado permitió vislumbrar la verdadera dimensión del hallazgo.

Con técnicas modernas de cromatografía y espectrometría, los investigadores confirmaron que los residuos en los fragmentos cerámicos correspondían a púrpura auténtica de molusco, la misma que vistieron emperadores como Justiniano o Cleopatra.

Además, el análisis petrográfico reveló que todas las vasijas compartían una misma fabricación local, lo que sugiere una cadena de producción estandarizada. Algunas zonas del yacimiento muestran incluso una organización espacial orientada a optimizar el proceso: desde la recolección y trituración de las conchas hasta el tratamiento químico del pigmento.

Los arqueólogos han identificado al menos 29 de estas grandes tinajas en distintas capas del yacimiento, lo que indica que el lugar no solo tuvo una actividad prolongada, sino que experimentó varias fases de reconstrucción y mejora. De hecho, Tel Shiqmona fue destruido y reconstruido en varias ocasiones, posiblemente debido a su valor económico y estratégico. Su funcionamiento persistió incluso tras la conquista asiria de la región en el siglo VIII a.C., lo que refuerza la idea de que no se trataba de un taller común, sino de un bien de Estado.

El corazón púrpura del antiguo Israel

Aunque sin puerto natural y con escasas condiciones para la navegación, Tel Shiqmona poseía un recurso vital: acceso directo a una de las zonas más ricas en moluscos del Mediterráneo oriental. El entorno rocoso y las aguas poco profundas del litoral ofrecían un hábitat ideal para el Hexaplex trunculus, el caracol marino más utilizado en la producción del tinte. A día de hoy, esa misma área ha sido declarada parque marino protegido por su biodiversidad.

Se cree que el tinte producido aquí no solo abastecía al Reino de Israel, sino que se exportaba a centros textiles de elite en todo el Levante: desde Damasco y Moab hasta Fenicia y Chipre. El hecho de que el sitio continuara operando incluso bajo dominio asirio sugiere que Tel Shiqmona mantenía un estatus de enclave económico esencial dentro de la región, capaz de sobrevivir a los vaivenes políticos de la época.

Una historia tejida con hilos de púrpura

La relevancia cultural de la púrpura no se limita al lujo. Su presencia en textos bíblicos, como el Éxodo, donde se menciona entre los materiales sagrados del Tabernáculo, indica su papel en los rituales y representaciones religiosas. En inscripciones asirias, se hace referencia al tributo en forma de tinte púrpura, lo que refleja su importancia diplomática y económica.

El declive de Tel Shiqmona llegó con la expansión del Imperio Babilónico y la caída del Reino de Judá en el siglo VI a.C., eventos que marcaron también la destrucción del Primer Templo de Jerusalén. Desde entonces, el conocimiento de esta producción se perdió, y no sería hasta casi tres milenios después cuando volvería a salir a la luz bajo la tierra de Haifa.

Hoy, los vestigios de esta “fábrica” de lujo, entre piedras y fragmentos de barro teñido, nos permiten asomarnos a un mundo donde el color no era una cuestión de moda, sino de poder. Y en ese mundo, un pequeño rincón de la costa israelí brillaba con el tono más caro de la Historia.

Referencias:

- Shalvi G, Sukenik N, Waiman-Barak P, Dunseth ZC, Bar S, Pinsky S, et al. (2025) Tel Shiqmona during the Iron Age: A first glimpse into an ancient Mediterranean purple dye ‘factory’. PLoS ONE 20(4): e0321082. doi:10.1371/journal.pone.0321082