Durante más de siete décadas, un misterioso residuo hallado en el interior de unas antiguas jarras de bronce había desconcertado a los arqueólogos. Descubiertas en 1954 en un santuario subterráneo del siglo VI a. C. en la ciudad greco-itálica de Paestum, al sur de Nápoles (y cerca de Pompeya), estas vasijas parecían contener una pasta cerosa y aromática cuyo origen, pese a las sospechas iniciales, nunca pudo ser determinado con certeza. Las primeras investigaciones descartaron la presencia de miel, inclinándose por una mezcla de grasas animales o vegetales contaminadas con polen e insectos.

Ahora, un equipo de investigadores del Departamento de Química de la Universidad de Oxford ha dado un giro definitivo al enigma: los análisis moleculares más avanzados han demostrado que lo que esas jarras conservaban no era otra cosa que restos de miel y panales degradados. La historia de un santuario griego olvidado y su ofrenda sagrada vuelve así al primer plano, con un hallazgo que reescribe nuestra comprensión de los rituales religiosos de la Antigüedad.

Un hallazgo que «dormía» desde hace 70 años

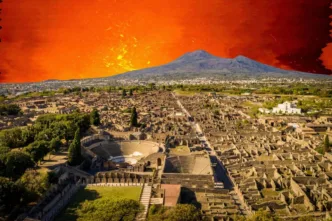

En el corazón del yacimiento arqueológico de Paestum —la antigua Poseidonia griega, antes de su conquista romana—, se halló un santuario subterráneo singular. Aislado del resto del complejo y rodeado por un aire de misterio, este heroon albergaba una cama de hierro vacía y ocho jarras de bronce dispuestas cuidadosamente alrededor. Su acceso difícil y la disposición ritual de los objetos sugerían una fuerte carga simbólica.

Cuando las jarras fueron abiertas, contenían un residuo pastoso, de fuerte aroma ceroso. En un primer momento, los arqueólogos consideraron que se trataba de miel, un producto cargado de simbolismo en la cultura griega antigua. Sin embargo, los análisis químicos disponibles en las décadas posteriores no lograron confirmar esta hipótesis. Las técnicas de los años cincuenta, setenta y ochenta solo pudieron identificar ácidos grasos y componentes propios de ceras o resinas. Ninguna evidencia concluyente de azúcares o proteínas apícolas.

El caso quedó en punto muerto… hasta que una de esas jarras fue trasladada al Ashmolean Museum de Oxford para una exposición en 2019. Allí, el residuo fue sometido a un riguroso reanálisis, aprovechando las tecnologías más avanzadas en química biomolecular. Fue entonces cuando comenzó a despejarse el velo del tiempo.

La huella invisible de las abejas

El equipo liderado por la química Luciana da Costa Carvalho decidió ir más allá de los métodos tradicionales. Utilizando una combinación de espectroscopía infrarroja, cromatografía de gases, análisis de iones por intercambio aniónico y proteómica de última generación, los investigadores lograron escudriñar hasta las moléculas más resistentes del residuo.

Uno de los indicios más reveladores fue la detección de azúcares simples como la glucosa y la fructosa, los mismos que constituyen la base del 79 % de la miel fresca. Estos azúcares, extremadamente sensibles al paso del tiempo y a la acción de bacterias, habían quedado atrapados en el interior del residuo, protegidos por la acidez y las propiedades biocidas de los propios metales del recipiente.

Pero la prueba definitiva llegó con la identificación de proteínas propias de la jalea real, conocidas como MRJPs, exclusivas de la secreción de las abejas obreras. Incluso se recuperaron péptidos coincidentes con los de la especie Apis mellifera, la abeja europea, cuyo rastro se conservaba intacto a nivel molecular tras 2.500 años. Nunca antes se habían identificado tantas proteínas específicas de productos apícolas en un residuo arqueológico.

Un ritual de inmortalidad

La presencia de miel en este contexto no era casual. En la Grecia antigua, la miel era mucho más que un alimento: era un símbolo de pureza, longevidad y divinidad. Asociada con el mundo de los dioses y los rituales funerarios, se utilizaba como ofrenda en los santuarios, en libaciones y en embalsamamientos. Algunos mitos incluso afirmaban que el propio Zeus fue alimentado con miel durante su infancia en el monte Ida.

El hecho de que las jarras de Paestum contuvieran panales enteros —y no solo miel líquida— sugiere una intención ritual cuidadosamente diseñada. Ofrecer mielcomb significaba entregar a los dioses no solo el néctar, sino también el hábitat sagrado de las abejas. Una ofrenda cargada de connotaciones de regeneración, fertilidad y vida eterna.

La cama de hierro vacía que presidía el santuario parece reforzar esta idea: un espacio destinado a una deidad invisible, quizá el fundador mítico de la ciudad o un héroe divinizado. La miel, como puente entre lo humano y lo divino, completaba ese acto de comunicación con el más allá.

Cómo se conservó la miel durante milenios

El misterio no radica solo en lo que había dentro de las jarras, sino en cómo se ha conservado hasta hoy. La combinación de factores químicos y físicos jugó un papel crucial: las jarras estaban selladas originalmente con discos de corcho, lo que limitó el contacto con el oxígeno durante siglos. La propia miel, por su naturaleza ácida y su baja humedad, tiene una capacidad antibacteriana natural.

A eso se suma la interacción con el bronce, que liberó iones de cobre al residuo. Estos iones no solo inhibieron la acción microbiana, sino que también pudieron contribuir a la preservación de algunos compuestos sensibles, como los azúcares y las proteínas apícolas. El resultado fue una matriz ácida, cerosa y sorprendentemente estable que protegió la firma química del tiempo.

Redescubriendo el pasado con tecnología del futuro

Este estudio, publicado en la Journal of the American Chemical Society, no solo resuelve un viejo misterio arqueológico, sino que demuestra el potencial latente de las colecciones museísticas. Muchos restos orgánicos conservados en depósitos o vitrinas —antes considerados inservibles— pueden hoy revelarnos secretos inesperados mediante nuevas tecnologías de análisis químico.

El caso del santuario de Paestum demuestra que, a veces, para comprender el pasado basta con volver a mirar lo que ya teníamos, pero con nuevos ojos. En este caso, unos ojos entrenados en química de vanguardia, capaces de rastrear las huellas invisibles de un gesto sagrado de hace 25 siglos.

Y ese gesto, humilde y dulce como un panal, nos habla de una humanidad que, ante la muerte, ofrecía miel a los dioses como promesa de vida eterna.