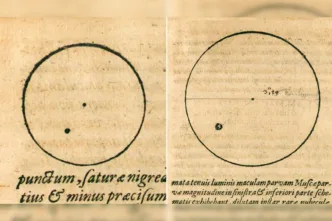

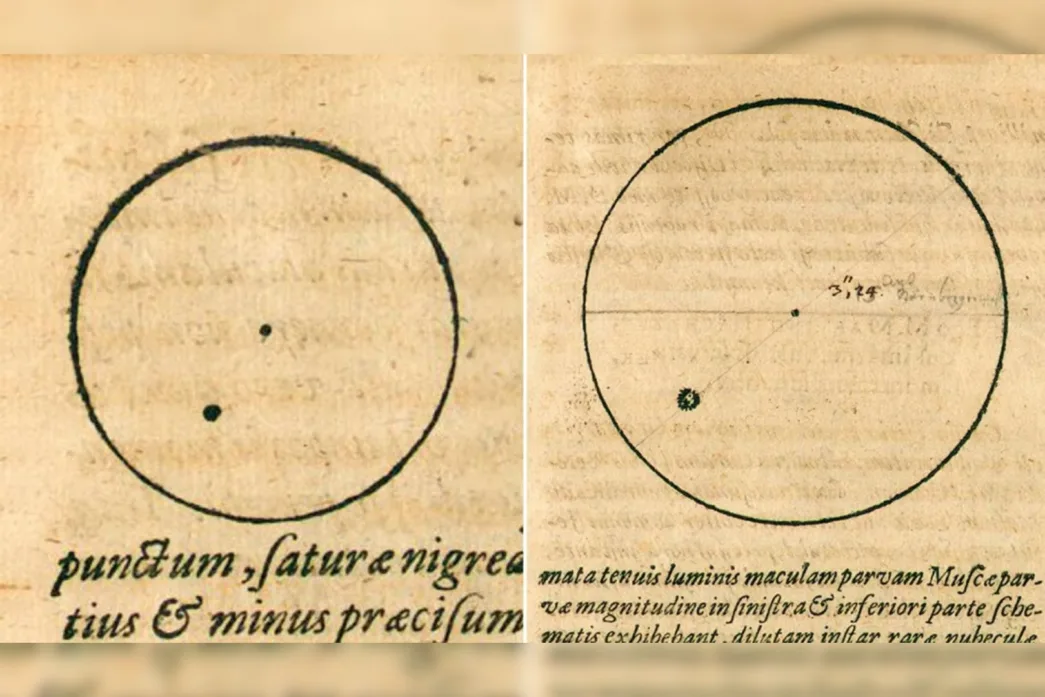

Durante más de cuatro siglos, un par de dibujos realizados por Johannes Kepler en 1607 durmieron el sueño de los archivos, relegados a la categoría de curiosidades históricas. El astrónomo alemán, célebre por sus leyes del movimiento planetario, había registrado lo que creyó ver en el Sol aquel día de mayo: una pequeña mancha oscura que interpretó erróneamente como el tránsito de Mercurio. Sin embargo, ese punto, proyectado mediante una rudimentaria cámara oscura en una hoja de papel, escondía un misterio solar que hasta ahora nadie había logrado descifrar del todo.

Un nuevo estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters por un equipo internacional liderado por el investigador Hisashi Hayakawa, de la Universidad de Nagoya, ha rescatado estas observaciones y las ha sometido a una revisión con herramientas del siglo XXI. El resultado es asombroso: Kepler, sin saberlo, había dejado el registro instrumental más antiguo que se conserva de una mancha solar, y lo había hecho justo en un momento clave de la historia solar: la transición entre dos ciclos solares antes del enigmático Mínimo de Maunder.

El Sol en tiempos de Kepler

En 1607, la astronomía apenas comenzaba a mirar al cielo con telescopios. Kepler, que aún no disponía de esa tecnología, utilizaba un método conocido desde la Antigüedad: la cámara oscura. A través de una pequeña abertura en una habitación oscura, proyectaba la imagen del Sol sobre un papel y observaba con atención cualquier irregularidad. Ese día de mayo, lo que vio fue una mancha, una imperfección que dibujó cuidadosamente y que interpretó como un planeta cruzando la superficie solar. Tardó años en reconocer su error: no era Mercurio, era una mancha solar.

Durante siglos, sus dibujos fueron valorados por su interés histórico, pero nunca se les atribuyó relevancia científica. La falta de telescopios y la aparente imprecisión de sus métodos los apartaron del debate sobre el comportamiento solar en el siglo XVII. Pero eso ha cambiado radicalmente.

El estudio de Hayakawa y su equipo ha dado la vuelta a esa visión. Mediante un análisis meticuloso del contexto geográfico, astronómico y técnico de las observaciones de Kepler, lograron determinar con precisión la hora, el lugar y la inclinación del disco solar en el momento del dibujo. Recalcularon las coordenadas heliográficas —la latitud y longitud del Sol— y situaron con exactitud la posición de la mancha observada.

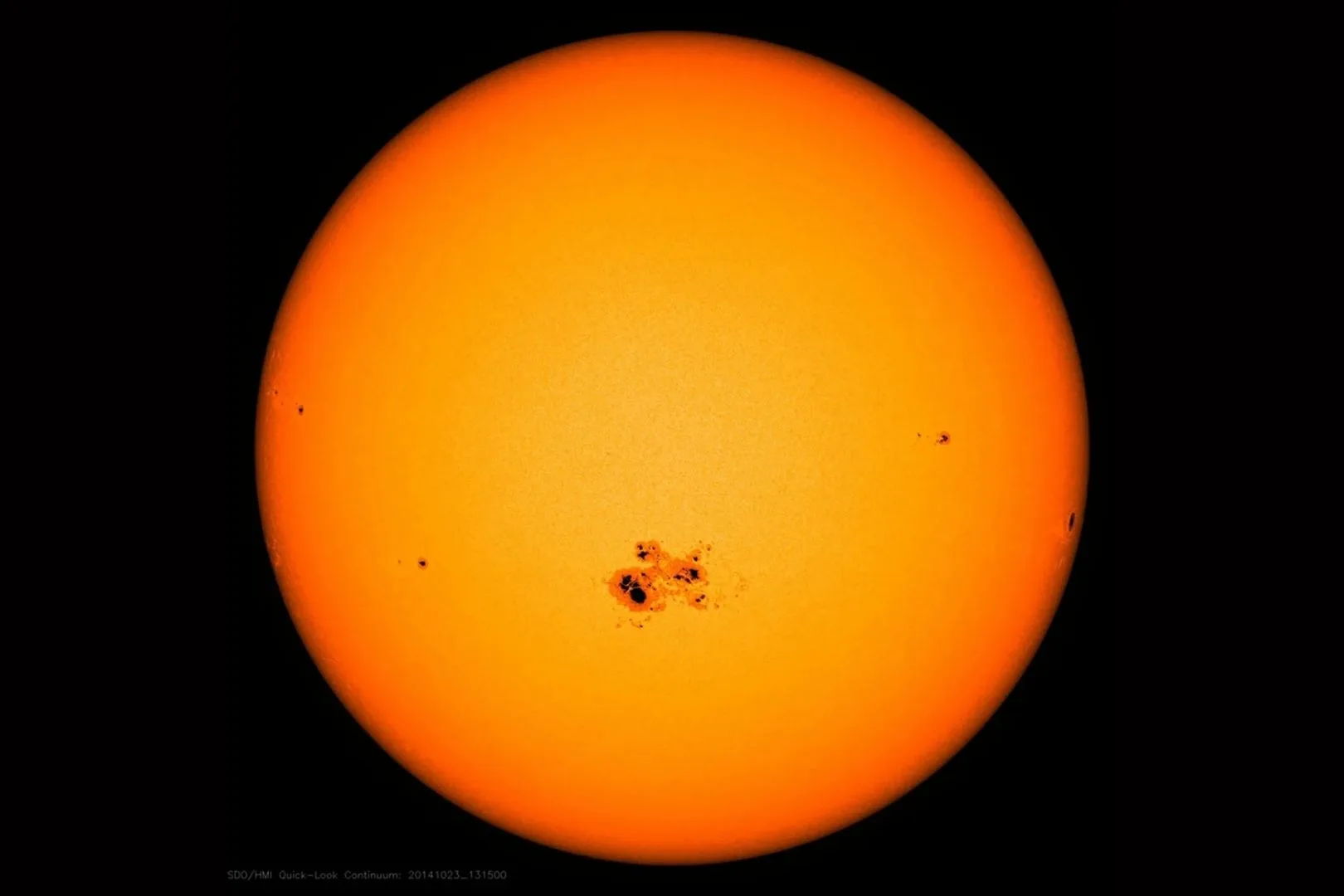

Pero el hallazgo va más allá de una simple reconstrucción: al ubicar la mancha en latitudes bajas del disco solar, el equipo comprendió que Kepler había observado el final de un ciclo solar, no el inicio de uno nuevo. Eso cambia radicalmente la cronología de los ciclos solares anteriores al Mínimo de Maunder (1645–1715), un periodo conocido por la casi total desaparición de las manchas solares y vinculado con una serie de inviernos anormalmente fríos en Europa.

Hasta ahora, la duración de los ciclos solares anteriores a ese mínimo era motivo de debate entre quienes analizaban los anillos de los árboles y los registros de isótopos de carbono. Algunas teorías sugerían un ciclo extremadamente corto de cinco años seguido de otro de dieciséis, una anomalía que parecía anticipar el gran mínimo solar. Pero las observaciones de Kepler ofrecen una pista más sólida y directa: el ciclo que comenzó después de 1607 fue probablemente regular, de entre 11 y 14 años, como la mayoría de los ciclos solares conocidos.

El contexto histórico de un dibujo

Para realizar su investigación, el equipo no solo se sumergió en cálculos astronómicos. También viajaron a Praga, donde Kepler realizó sus observaciones. Visitaron su casa y el taller de Justus Burgi, el mecánico de la corte imperial, donde se proyectaron las imágenes del Sol. El entorno, la altura del Sol en el cielo y hasta los desplazamientos de Kepler aquel día fueron tomados en cuenta para afinar las coordenadas del dibujo.

Así, lo que parecía una simple mancha en un papel se convirtió en una herramienta científica de enorme valor. El equipo utilizó también la conocida ley de Spörer, que describe cómo las manchas solares aparecen en latitudes altas al comienzo de un ciclo y migran hacia el ecuador solar con el paso del tiempo. La mancha observada por Kepler estaba cerca del ecuador, lo que confirma que se trataba del final de un ciclo, no de su inicio.

Esto permite situar con más precisión la transición entre el Ciclo Solar -14 y el -13, fijándola entre 1607 y 1610. Es decir, justo antes de que Galileo, Scheiner y otros comenzaran a observar manchas solares con telescopios en los años siguientes.

Por qué importa este descubrimiento

Aunque parezca un detalle menor, comprender cómo se comportó el Sol en el pasado es vital para anticipar su comportamiento futuro. La actividad solar influye en el clima terrestre, en la atmósfera y en la tecnología actual, desde los satélites hasta las redes eléctricas. Saber que el ciclo previo al Mínimo de Maunder no fue tan anómalo como se pensaba obliga a reconsiderar las causas de esa gran pausa en la actividad solar.

El trabajo también destaca el valor de los documentos históricos bien conservados. Kepler, en medio de sus investigaciones sobre la armonía del universo, sin telescopios ni medios sofisticados, logró registrar un fenómeno que hoy, gracias a la ciencia moderna, se convierte en un dato clave para la astrofísica.

Este estudio no solo revaloriza su legado, sino que demuestra cómo la Historia, bien leída y bien interpretada, puede arrojar nueva luz incluso sobre los objetos más antiguos y distantes: el Sol mismo.

Un legado que sigue brillando

Kepler murió en 1630 sin saber que sus dibujos serían relevantes para entender el comportamiento del Sol cuatro siglos después. Pero su rigor, su curiosidad y su precisión metodológica permiten hoy a los científicos corregir cronologías y confirmar hipótesis gracias a sus observaciones.

Como han señalado los propios investigadores del estudio, estar hoy revisando los dibujos de Kepler con herramientas digitales y modelos heliográficos no es solo un acto de arqueología científica. Es una reivindicación del pensamiento racional, de la paciencia observadora y del valor del conocimiento acumulado. A veces, los grandes enigmas de la ciencia no se resuelven con nuevos telescopios, sino con una nueva mirada a un dibujo olvidado.