En el año 2100, según uno de los modelos más utilizados por los gobiernos del mundo, la humanidad podría estar disfrutando de un desarrollo económico envidiable. Las proyecciones muestran un crecimiento constante del índice de desarrollo humano, incluso en los escenarios más pesimistas de calentamiento global. El futuro, visto desde estas simulaciones, parece prometedor. Pero hay un problema: estos modelos, los mismos que orientan las políticas climáticas globales, apenas tienen en cuenta lo que realmente significa vivir bien.

Un estudio publicado recientemente en The Lancet Planetary Health ha puesto el dedo en la llaga. Firmado por investigadores de las universidades de Leiden y Oxford, el trabajo analiza más de 400 vías de impacto documentadas entre el cambio climático y el bienestar humano. La conclusión es rotunda: las herramientas más influyentes en la toma de decisiones ignoran sistemáticamente los efectos del calentamiento global sobre la salud mental, la inseguridad alimentaria, la productividad laboral o la desigualdad. Una omisión que podría estar distorsionando nuestras respuestas ante una de las crisis más complejas del siglo XXI.

La vida en un mundo que arde no se mide solo en grados centígrados ni en toneladas de CO₂. Las olas de calor ya matan a más de medio millón de personas cada año, un 63% más que en los años noventa. El trabajo al aire libre se vuelve inviable en muchos países del sur global: solo en 2024, se perdieron 640.000 millones de horas laborales por temperaturas extremas. Y eso se traduce en más de un billón de dólares de ingresos evaporados, especialmente entre los más pobres. Aun así, estos impactos apenas figuran en las ecuaciones que definen cuánto vale reducir las emisiones o qué políticas deben priorizarse.

Los modelos integrados que guían las estrategias climáticas internacionales fueron diseñados con lógica económica. Nacieron para comparar costes y beneficios, para calcular el precio social del carbono o estimar las pérdidas del PIB derivadas del calentamiento. Pero en su núcleo, como denuncia el nuevo estudio, siguen tratando el bienestar como una variable económica estrecha, casi exclusivamente centrada en el crecimiento. El hambre, el suicidio o el desplazamiento forzoso son, en el mejor de los casos, efectos colaterales invisibles.

Y sin embargo, la literatura científica sobre los vínculos entre clima y bienestar es vasta y cada vez más robusta. Hay metaanálisis que relacionan el aumento de las temperaturas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, así como con el deterioro de la salud mental. La prevalencia de trastornos como la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático crece en zonas afectadas por olas de calor o desastres naturales. Las tasas de suicidio aumentan en los días más calurosos del año. Aun así, estas variables no aparecen en los informes económicos que evalúan si vale la pena invertir en energías limpias o proteger los bosques.

El nuevo trabajo de Schrijver, Behrens, Hoekstra y Kleijn se centra precisamente en identificar qué impactos del clima sobre el bienestar están cuantificados en la literatura científica y cuáles se han incluido efectivamente en los modelos de evaluación. La lista de ausencias es elocuente: enfermedades infecciosas, salud mental, productividad, migraciones, conflictos, biodiversidad, gobernanza, cultura, educación, aire limpio… Elementos que definen la calidad de vida de millones de personas pero que apenas pesan en las simulaciones que guían la acción global.

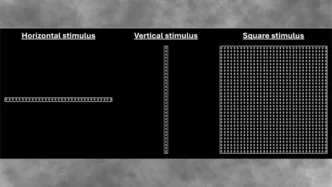

Solo 18 modelos de los cientos disponibles incorporan alguna de estas variables. Y la mayoría lo hace de forma parcial o simplificada. Se ha modelizado el impacto del calor sobre la mortalidad, la pérdida de cosechas o la propagación del dengue, pero no la pérdida de sentido vital, la desconexión cultural, el miedo o la desconfianza institucional que puede sembrar el colapso climático. La sensación de que el mundo se derrumba no se traduce bien en gráficos de líneas.

¿Por qué no se incluyen estos datos, si la ciencia los conoce? La respuesta es compleja. Algunos efectos, como los relacionados con la salud física, son cuantificables y ya han sido proyectados para distintos escenarios de calentamiento. Pero otros, como la cultura, la identidad o la confianza social, carecen todavía de herramientas estandarizadas para ser integrados en modelos económicos. La subjetividad del bienestar y la dificultad para monetizar ciertos daños siguen siendo un obstáculo.

El estudio señala también una omisión especialmente grave: la desigualdad. El cambio climático no afecta a todos por igual. Las mujeres, los niños y las personas mayores están más expuestas a los desastres climáticos. Las comunidades sin recursos tienen menos capacidad de adaptación. Y, paradójicamente, quienes menos han contribuido a la crisis climática son los que más la sufren. Esta injusticia, ampliamente documentada en la literatura sobre vulnerabilidad climática, está casi ausente en los modelos que diseñan el futuro.

La paradoja es que si se integraran estos efectos reales sobre la vida humana, los beneficios de actuar frente al cambio climático resultarían mucho mayores de lo que ahora calculan las ecuaciones. Reducir emisiones no solo evitaría daños económicos abstractos, sino que salvaría vidas, protegería comunidades, preservaría culturas y permitiría a las personas vivir con dignidad. No hacerlo implica aceptar, por defecto, una degradación del bienestar global que ya está en marcha.

La pregunta es por qué seguimos confiando en herramientas que no capturan lo esencial. Modelar el futuro sin incorporar lo que nos hace humanos es, en el fondo, una forma de deshumanización. La política climática no puede limitarse a optimizar costes. Necesita un cambio de enfoque radical, que ponga el bienestar en el centro del tablero.

Como recuerdan los autores del estudio, actuar frente al cambio climático no es solo una obligación ecológica. Es una inversión en salud, seguridad, dignidad y justicia. Y eso, más que ninguna cifra de PIB, debería ser el verdadero motor del cambio.