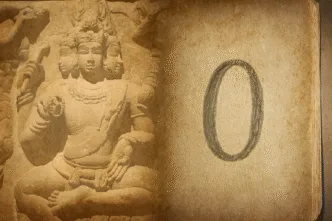

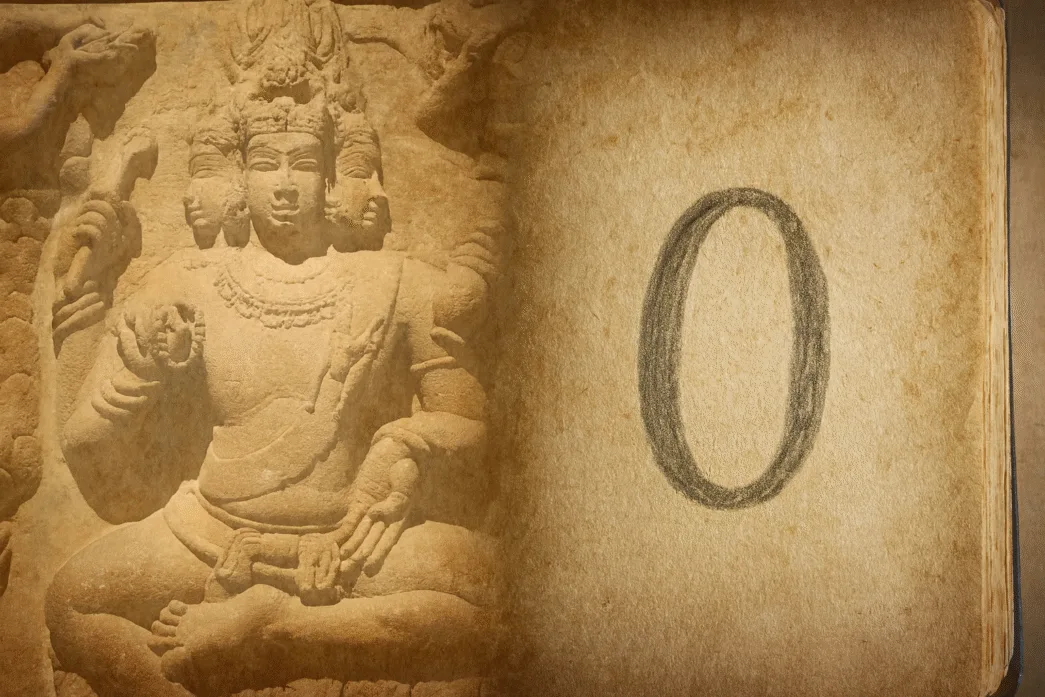

A simple vista, nada. Y, sin embargo, en la historia del pensamiento humano pocas coincidencias lingüísticas expresan una intuición tan profunda. En el siglo VII, el astrónomo y matemático Brahmagupta escribió un tratado revolucionario: el Brahma-sphuta-siddhanta, que podría traducirse como La doctrina correctamente establecida de Brahma. Fue el texto en que el cero se convirtió por primera vez en un número con entidad propia.

Hasta entonces, muchas civilizaciones habían contado sin conocer el vacío. Los egipcios, los griegos o los romanos podían representar grandes cantidades, pero carecían de un signo que simbolizara la ausencia. La India, en cambio, vio en el vacío algo distinto: una potencia creadora. Allí donde otros veían nada, los sabios indios vieron un principio. En ese contexto, el cero nació como reflejo de un dios que crea el universo a partir del vacío: Brahma.

Un tratado que cambió el mundo

El Brahma-sphuta-siddhanta fue escrito en el año 628 d. C., y su autor, Brahmagupta, era un astrónomo de la ciudad de Bhillamala, en el norte de la India. En sus páginas se encuentran las primeras reglas aritméticas para operar con el cero: cómo sumarlo, restarlo, multiplicarlo o entenderlo como resultado de la resta de un número por sí mismo.

El propio título del libro revela la dimensión simbólica de su pensamiento. Brahmagupta dedicó su tratado al dios Brahma, el creador del cosmos en la tradición hindú, el que hace surgir el mundo de la nada. Para un occidental del siglo VII, el título habría parecido extraño, casi sacrílego: un texto matemático vinculado al dios del origen. Para un indio, en cambio, esa unión era natural. En la cosmología hindú, todo lo que existe proviene del vacío, y el universo entero se disuelve de nuevo en él cuando el ciclo cósmico termina.

Así, el número que representaba la nada no era una negación, sino una afirmación de posibilidad. El cero no simbolizaba la ausencia, sino el punto de partida desde el que todo puede comenzar.

Del vacío sagrado al número operable

Antes de Brahmagupta, ya existían símbolos de valor posicional en Mesopotamia o en los textos mayas, pero ninguno se usaba como número independiente. La genialidad india consistió en convertir el vacío en una cifra con la que se podía calcular.

Brahmagupta usó la palabra sánscrita śūnya, que significa “vacío” o “nada”, para designar al cero. Y definió sus operaciones con sorprendente claridad: el cero sumado a un número permanece igual; un número restado de sí mismo es cero; un número multiplicado por cero es cero. El concepto de dividir por cero, en cambio, le resultó más problemático, un misterio que seguiría desconcertando a los matemáticos durante siglos.

Lo revolucionario fue la idea de que el vacío podía ser tratado con las mismas reglas racionales que los números existentes. En el pensamiento griego, la nada era impensable. Aristóteles había afirmado que “la naturaleza aborrece el vacío”. En la India, el vacío no era antinatural: era lo divino.

Brahma, el dios que crea desde la nada

Según los textos védicos, Brahma surge del océano sin forma, un espacio de silencio donde no existe ni el tiempo ni la materia. De ese vacío brota el sonido primordial Om, y con él, la creación.

La elección del nombre en la obra de Brahmagupta no fue casual: el cero reflejaba el mismo principio que el dios Brahma. El universo, como el sistema numérico, necesitaba un punto de partida que no fuera algo, sino la posibilidad de ser.

Esta visión tenía profundas raíces filosóficas. En el hinduismo y en las escuelas budistas influyentes en la India de la época, el vacío (śūnyatā) no se consideraba una carencia, sino un estado de plenitud potencial. Lo que está vacío de forma está lleno de posibilidad. De ahí que el cero fuera, en cierto modo, una encarnación numérica del cosmos: un símbolo de que la nada puede contenerlo todo.

El viaje del cero hacia Occidente

Desde la India, el conocimiento del cero viajó hacia el mundo islámico a través de los centros de saber de Bagdad. Allí, matemáticos como Al-Juarismi tradujeron y ampliaron las ideas de Brahmagupta, integrándolas en el nuevo lenguaje del álgebra. De hecho, la palabra “cifra” proviene del árabe ṣifr, adaptación del término sánscrito śūnya.

Siglos más tarde, el concepto cruzó a Europa con las traducciones latinas del siglo XII. Los mercaderes italianos lo llamaron zephirum, de donde derivó zero. Al principio, fue recibido con desconfianza. El cero parecía un número inútil, incluso peligroso: representaba la nada, y para una mentalidad cristiana medieval, la nada evocaba el caos o la inexistencia de Dios. Pero las ventajas prácticas del nuevo sistema acabaron imponiéndose. Con el cero se podían escribir cifras grandes con sencillez, hacer cálculos más rápidos y llevar registros contables precisos.

El símbolo que había nacido del vacío espiritual hindú se convirtió, paradójicamente, en la herramienta que sostenía la contabilidad, la ciencia y la técnica de Occidente.

La paradoja del vacío fértil

Hoy, el cero nos parece una evidencia. Pero su origen nos recuerda que la nada no siempre fue nada. En la tradición hindú, el vacío no es un abismo, sino un comienzo. En la ciencia moderna, algo similar ocurre: el espacio vacío no está realmente vacío. La física cuántica revela que incluso el vacío contiene energía, fluctuaciones y partículas virtuales que surgen y desaparecen.

De algún modo, los antiguos sabios de la India ya intuían esa paradoja. El cero no es un hueco: es un punto de equilibrio entre la existencia y la posibilidad. Al igual que Brahma crea el universo y lo disuelve en el mismo océano de donde nació, el cero da origen a todos los números y los absorbe en su círculo perfecto.

Aceptar el cero fue aceptar el vacío, y aceptar el vacío fue aceptar que del silencio también puede nacer el conocimiento. En ese gesto se esconde una lección que atraviesa siglos: que la nada, cuando se comprende, puede ser el principio de todo.

Historia del cero: un libro que convierte la nada en todo

En Historia del cero (Pinolia, 2025), este viaje se amplía más allá de la figura de Brahmagupta y del universo simbólico de Brahma. El libro sigue el recorrido del número desde las civilizaciones que no pudieron imaginarlo hasta la era digital, donde el cero gobierna el lenguaje de las máquinas. A través de capítulos que mezclan historia, ciencia y filosofía, se muestra cómo una idea nacida del vacío espiritual indio acabó sosteniendo la arquitectura matemática de los ordenadores, la física moderna y la inteligencia artificial. Cada época proyectó en el cero su propia forma de comprender la nada: del temor al hueco en la Grecia clásica al vértigo cuántico del vacío lleno de energía.

Más que una historia matemática, el libro es una exploración cultural sobre nuestra incapacidad —y necesidad— de mirar la nada. El cero aparece como espejo de lo humano: lo tememos porque nos recuerda el límite, pero lo necesitamos para construir sentido. En ese equilibrio entre vacío y plenitud, Historia del cero propone una lectura del pensamiento científico como una forma de arte, donde el símbolo más simple se convierte en la llave que abre todos los mundos posibles.